USTR:301游戏规则调整!分析师:看似缓和矛盾,实则更精准打压中国船公司!

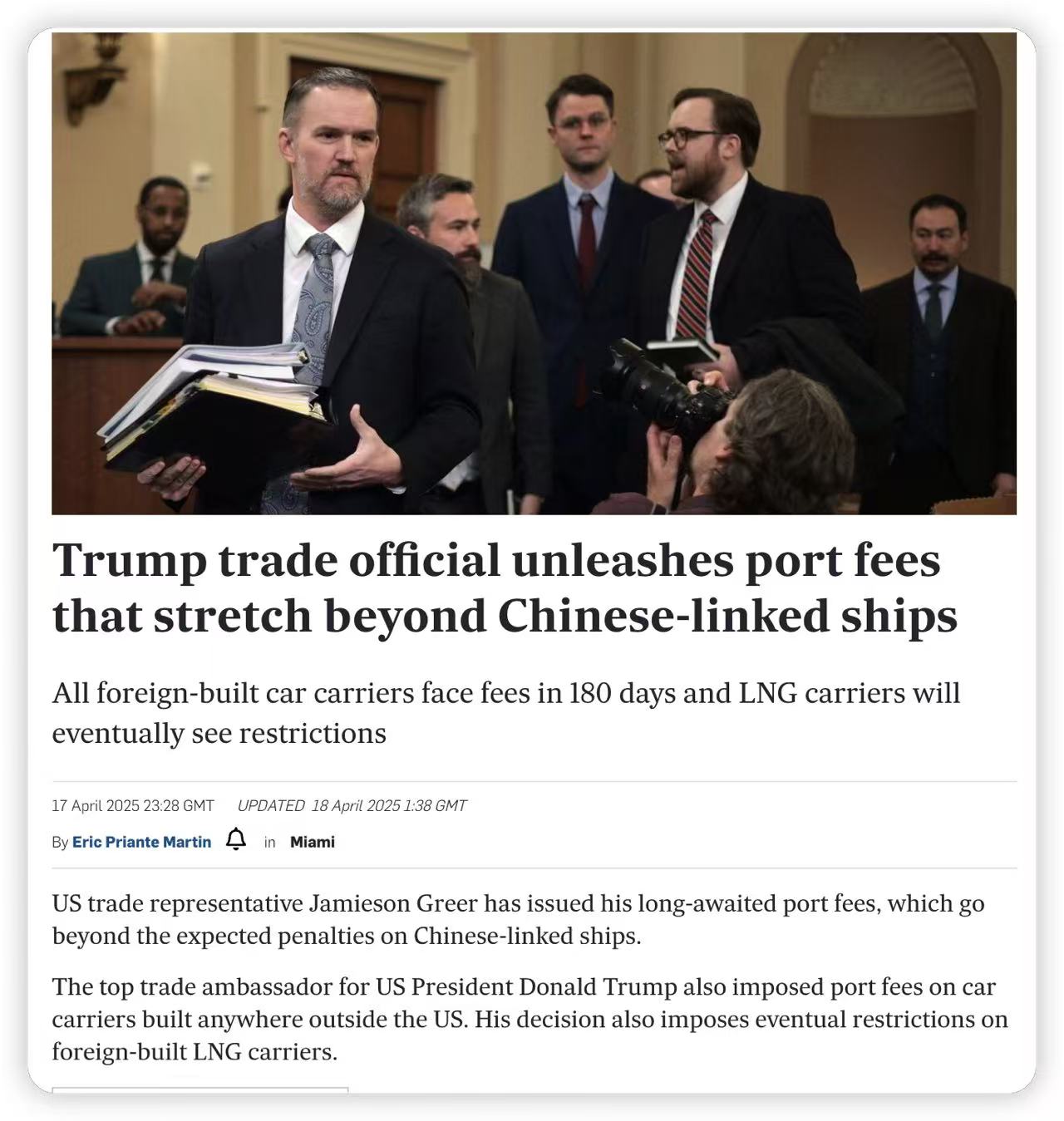

漫航观察网(MNavigation)消息,北京时间2025年4月18日,美国总统特朗普政府决定对中国制造的船只征收港口费用的政策进行了修订。此次调整,看似缓和了当前航运市场与美国零售商、农产品出口商的矛盾,但实则更精准、更严格的限制中国船公司的发展。

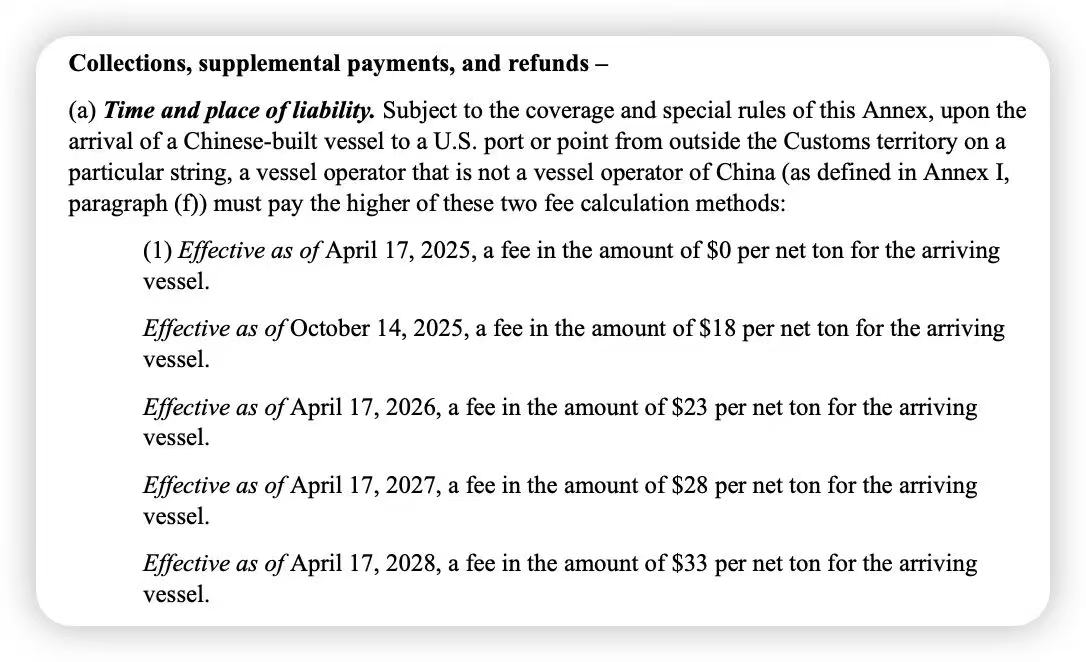

首先,美国贸易代表办公室(USTR)的修订方案取消了对中国制造船只的高额单次费用,而是采取了逐步实施的方式,并且在一定程度上进行了豁免处理。新政策规定,从2025年10月14日起,针对中国制造船只的费用将基于船舶的净吨位或者每个集装箱卸货量来计算,而不是简单的固定费用。具体来说,中国制造的船只每吨净重收费50美元,且预计费用将在未来三年内逐步上升30美元/吨,直至三年后达到80美元/吨。同时,针对由非中国公司拥有的中国制造船只,费用将会相对低一些,定为每吨18美元,且每年也会增加5美元。

根据公众意见和301委员会的建议,美国贸易代表决定暂时不根据船队组成征收任何费用。相反,美国贸易代表决定对使用任何中国建造的船舶的海运征收费用。该费用将以非歧视性的方式适用,并将按照每吨或每个集装箱的费用标准征收,以较高的费用为准。针对关于过渡期或分阶段实施的意见,中国建造船舶的费用将在自决定之日起的前180天内设定为零(即截至2025年10月14日),之后将根据附录二中列明的时间表和规定逐年递增。针对关于可能对某些美国利益或行业造成不成比例经济影响的意见,附录二中列出的以下船舶将不受费用范围的约束:

(1)参加某些美国海事管理局计划的美国船舶;(2)空载或载重吨较小的船舶;(3)小型船舶;(4)从事短途海运的船舶;(5)美国公司所有的船舶;以及(6)专用出口船舶。在做出这一决定时,美国贸易代表权衡了征收服务费用以遏制中国船舶的使用和购买,作为应对中国在航运领域主导地位的措施,同时也考虑了公众意见中提到的该费用对航运成本及美国经济的潜在影响。

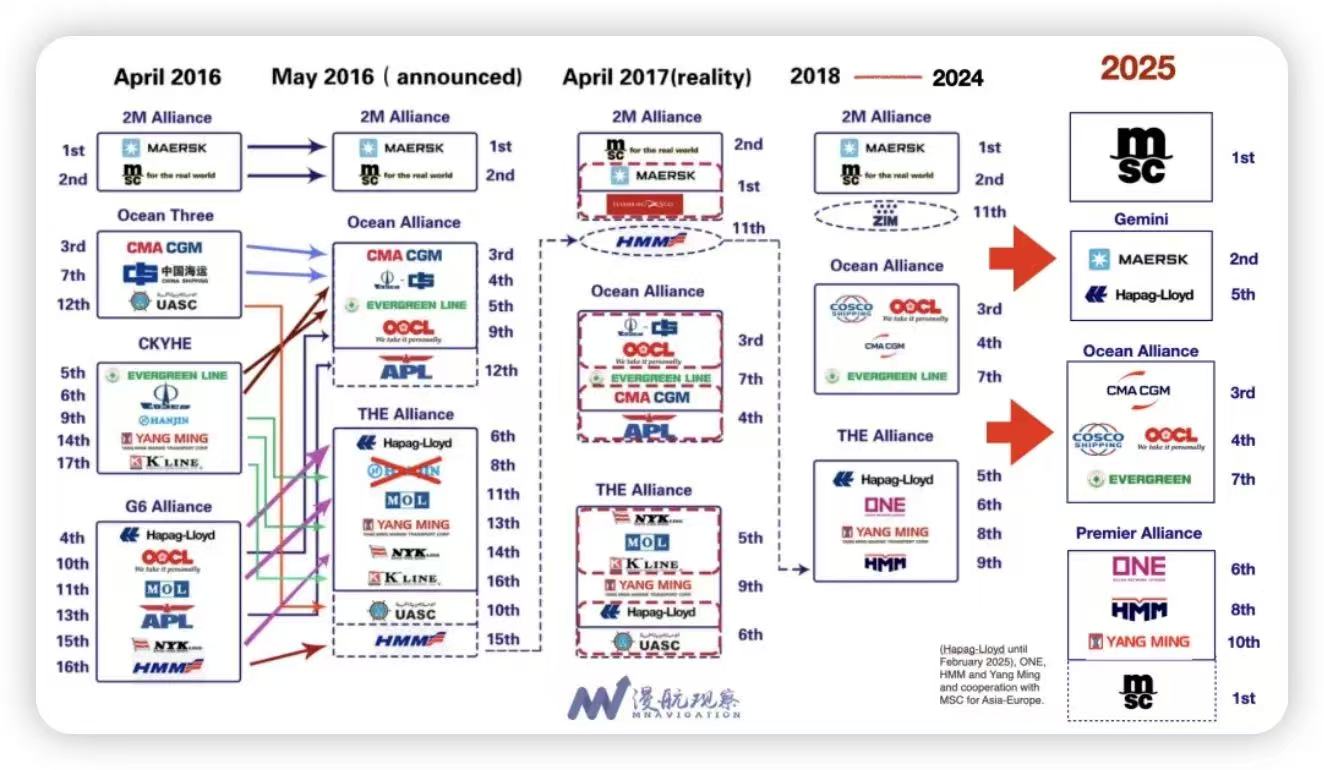

行业分析师指出,对于非中国因素的外国班轮公司与散货、油运等大宗出口公司而言影响降低,但对于中国主流大型船公司而言,特别是美线市场平均8000TEU起的船公司而言,影响仍然巨大。而该条款的精准之处在于,对于MSC和马士基、达飞、赫伯罗特等大型班轮公司而言,中国船队的影响在持续减小。

分析师强调,条款中考虑到在按挂靠次数收费对小港口的潜在影响,美国贸易代表决定按每个航次(per rotation or string )计算,且每艘船每年不超过五次。这对于散货、铁矿石煤炭等贸易商来说,是一个相对利好游戏条件。同时,对悬挂美国国旗的船舶,集装箱运力规模4000TEU以下及船舶(载重吨55,000吨以内),或者单条散货船达八万载重吨的;航程小于2000海里,进入美国大陆美国港口的船舶。可以享受豁免权利。

此外亦有国外分析师指出,4000TEU以下的二手集装箱船和豁免规则内的散货船交易将会活跃,大型船东将会调整船队运力部署,实行部分“换船”策略。

政策修订:从高额费用到逐步实施

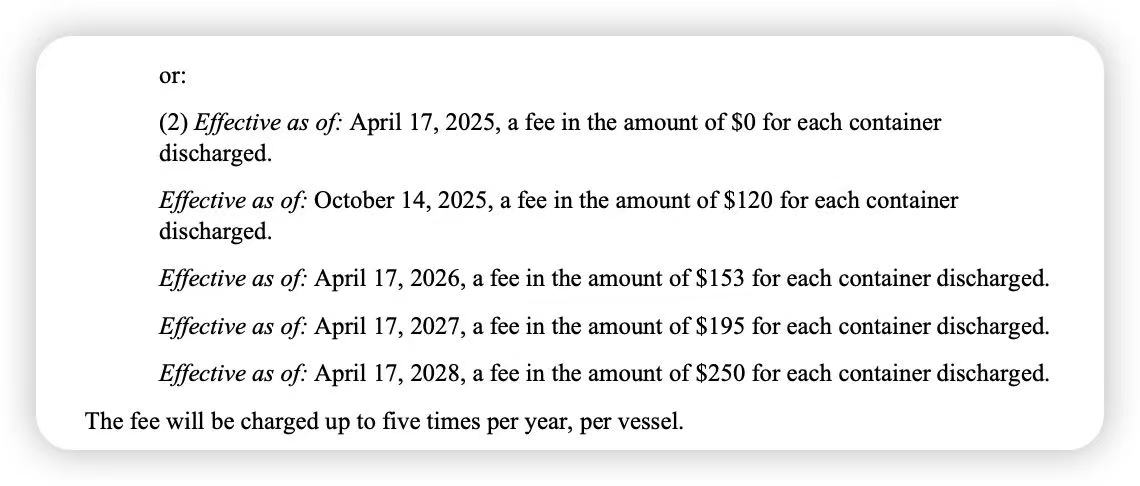

特朗普政府最初提出的政策计划是对中国制造的每一艘船只征收最高150万美元的港口费用,这一规定迅速引发了全球航运业的广泛反对。业界普遍担忧,这一费用将大幅提高美国出口商品的价格,同时推高美国消费者的进口成本,预计年进口成本将达到300亿美元。全球航运行业几乎每一家货运公司都可能面临这些巨额费用,这使得美国的出口商品在全球市场的竞争力大打折扣。

面对来自行业的强烈反应,美国贸易代表(Jamieson Greer)表示,特朗普政府正在采取一系列措施,旨在打破中国在全球航运业中的主导地位,重振美国本土造船业并保障美国经济安全。“船舶和航运业对于美国经济安全及自由贸易流动至关重要”,Greer在声明中指出。

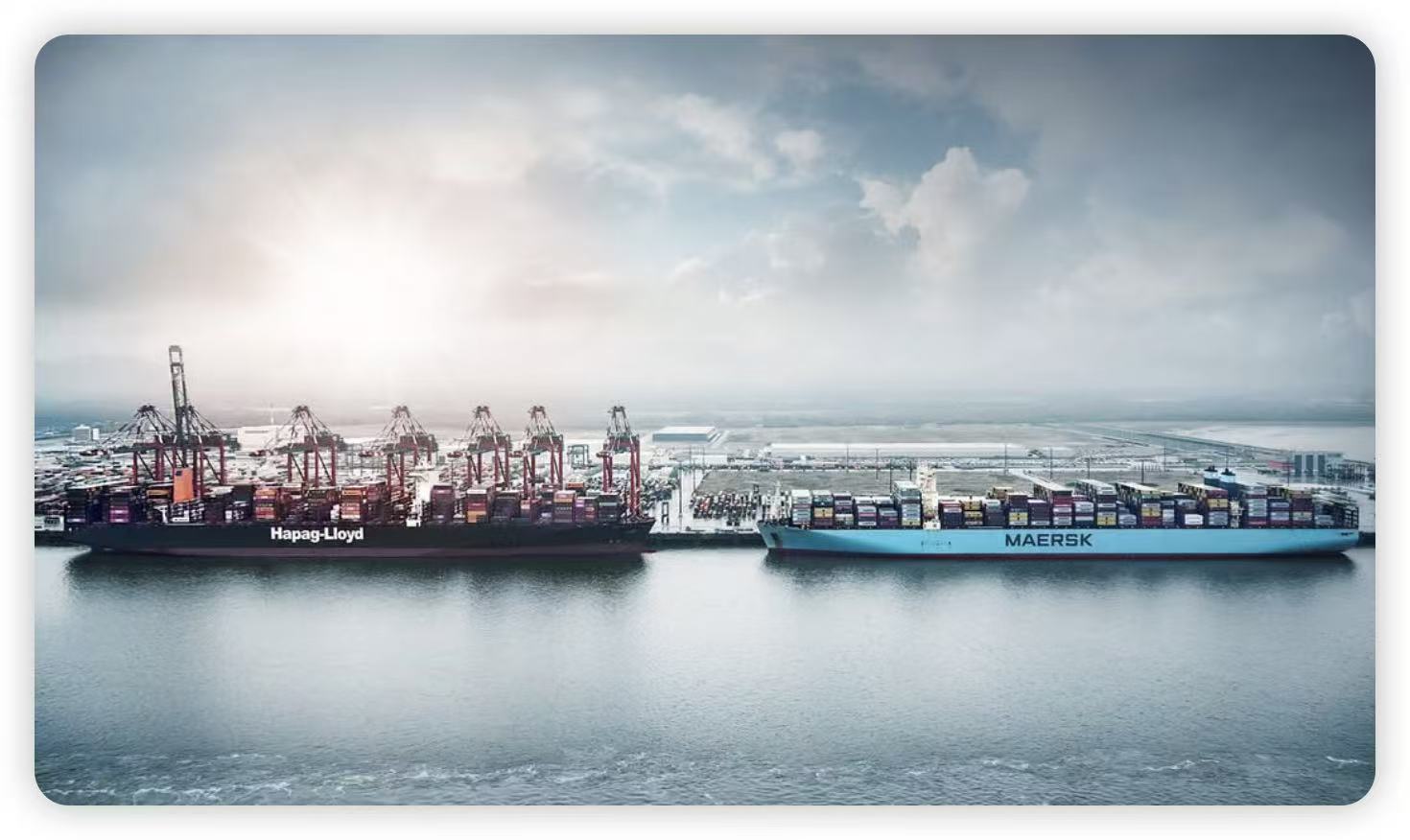

全球航运巨头如马士基(Maersk)和地中海航运(MSC)等公司均对初期的政策表示强烈反对,认为这将导致费用迅速累积,特别是对于那些需要频繁往返多个港口的大型集装箱船只来说,将造成巨大的成本压力。政策修订后,尽管放宽了对某些航运公司和特定货物的收费标准,但对于仍然面临高额费用的中国航运公司来说,依然是一个严峻的挑战。

此外,值得注意的是,修订后的政策在一定程度上体现了对美国国内造船业的支持。这一政策不仅不涉及对美国国内航运公司造成的直接影响,反而通过实施新的费用结构,间接激励了美国本土航运企业的竞争力。与此同时,外国的滚装车载船(Ro-Ro船)如果能够在三年内订购或交付一艘等效运力的美国造船只,将有机会获得费用退还。这一政策的出台,无疑是美国政府希望通过长期计划推动本土造船业复兴的战略举措。

美国服装与鞋类协会(American Apparel & Footwear Association)明确表示,港口费用及拟议中的关税设备将导致贸易减少,最终会推高消费者的商品价格。这一反应表明,在宏观经济的背景下,尽管政策意在保护国内产业,但其对消费者的直接影响仍是不可忽视的现实问题。

特朗普政府提出的这一系列措施,在一定程度上彰显了美国政府通过贸易保护主义来维护其经济利益的战略意图。虽然政策本意在于通过“逆袭”中国在全球航运业中的主导地位,然而这种做法所带来的国际博弈不可小觑。尤其是中美两国的贸易关系持续紧张,在此背景下,任何航运政策的变化都可能成为两国谈判的筹码。

美国政府此次放宽港口费用政策的部分原因,显然是为了避免过于激烈的经济对抗,以防止进一步激化全球贸易紧张局势。换言之,美国只想针对中国承运商以及背后的中国贸易经济,对于其他欧洲主体的船公司而言,并不想在第一时间升级矛盾,“错杀”欧洲船公司。

另外,美国国内的造船业和一些关键的行业利益集团依然期望通过这种方式推动产业复兴。美国钢铁工人联合会(United Steelworkers)和国际机械师与航空航天工人协会(International Association of Machinists and Aerospace Workers)表示支持这一政策,并愿意与政府共同合作,重振国内造船业,并创造更多高质量的就业机会。这一立场反映了美国国内在经济政策上的分歧,尤其是在如何平衡行业利益和消费者利益之间的矛盾。

尽管此次美国301调查政策修订在短期内解决了全球航运业的一部分忧虑,但从长远来看,全球航运行业仍面临着严峻的挑战。首先,全球航运业的供应链正面临着越来越多的贸易壁垒,而这种状况在未来只会更加严峻。随着中美贸易摩擦的进一步升级,全球航运市场的格局可能会发生深刻变化。对于中国而言,如何通过提高自有船只的竞争力,减少依赖美国市场的影响,将成为未来发展的关键。

分析师认为,对于集运市场的班轮公司而言,联盟的价值和影响力仍在上升,通过联盟调船策略,中短期看影响虽然可控,但长远来看,通过境外主体和租赁国外船队的策略bug将不会持续存在。

换言之中国船东与美国的地缘政治博弈,正进入到白热化阶段,这场贸易战、关税战、港口301调查等事件激战正酣,作为棋盘中的玩家,所有的中国企业都更应精细化运营,长远考量。

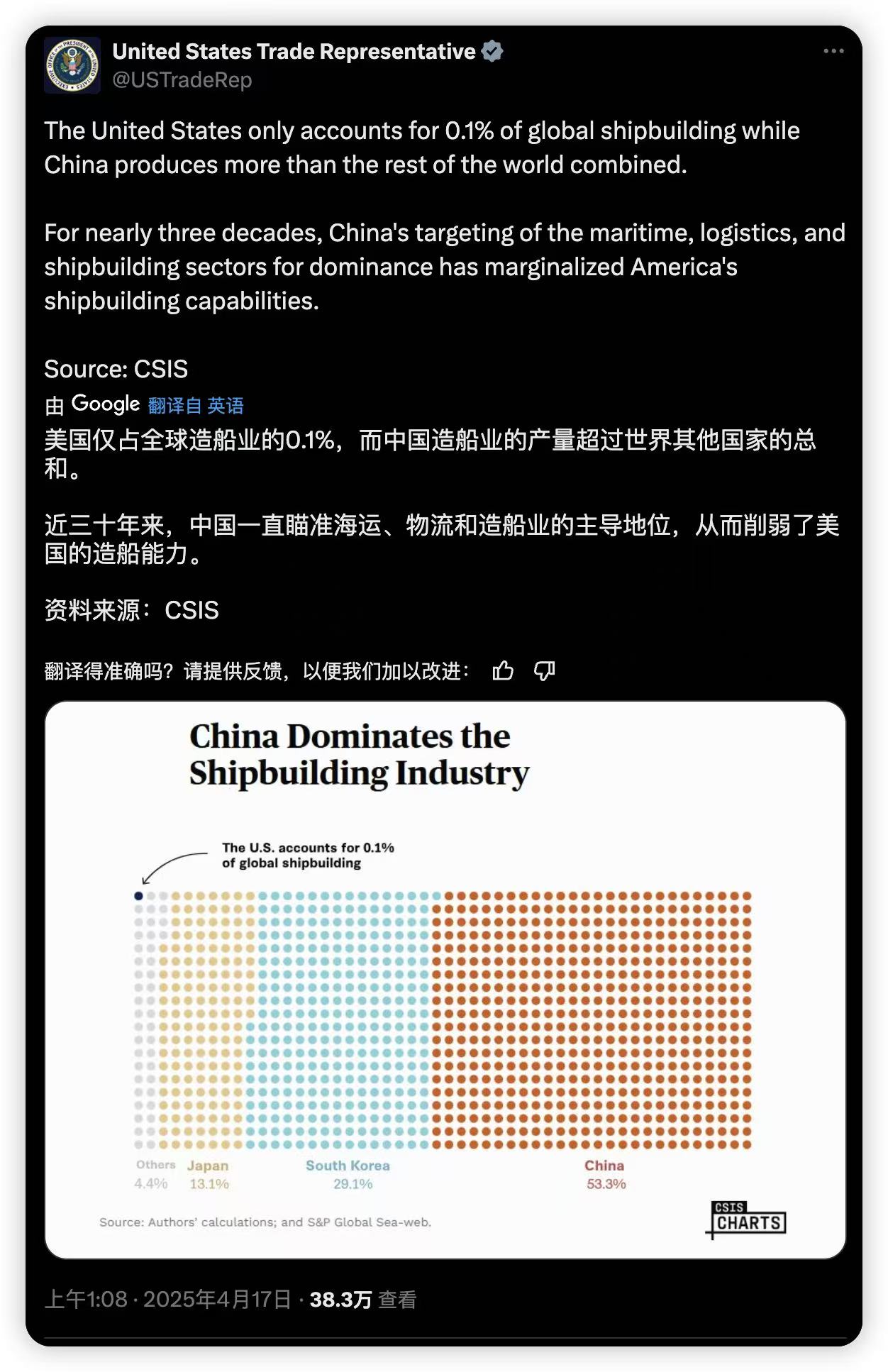

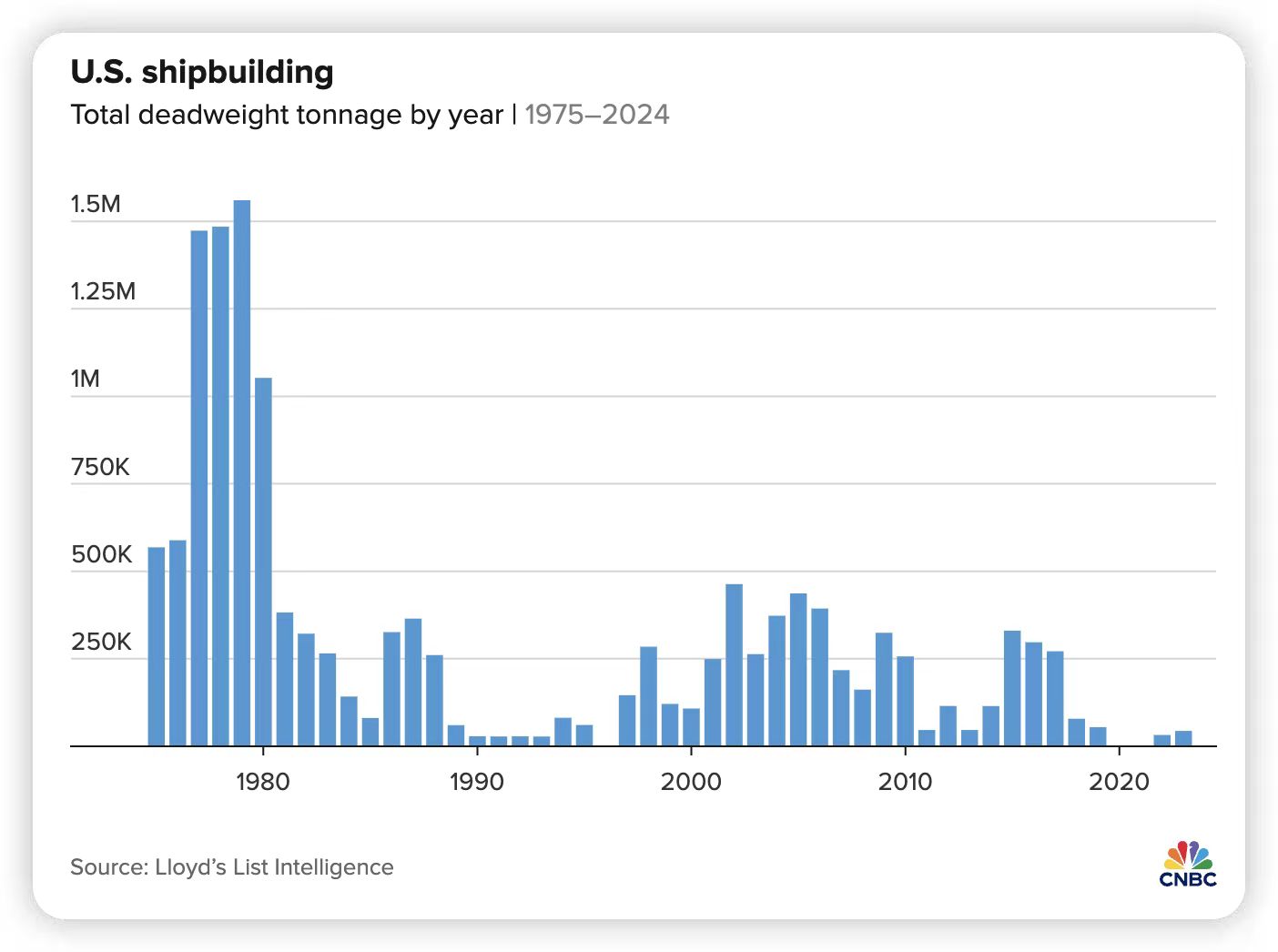

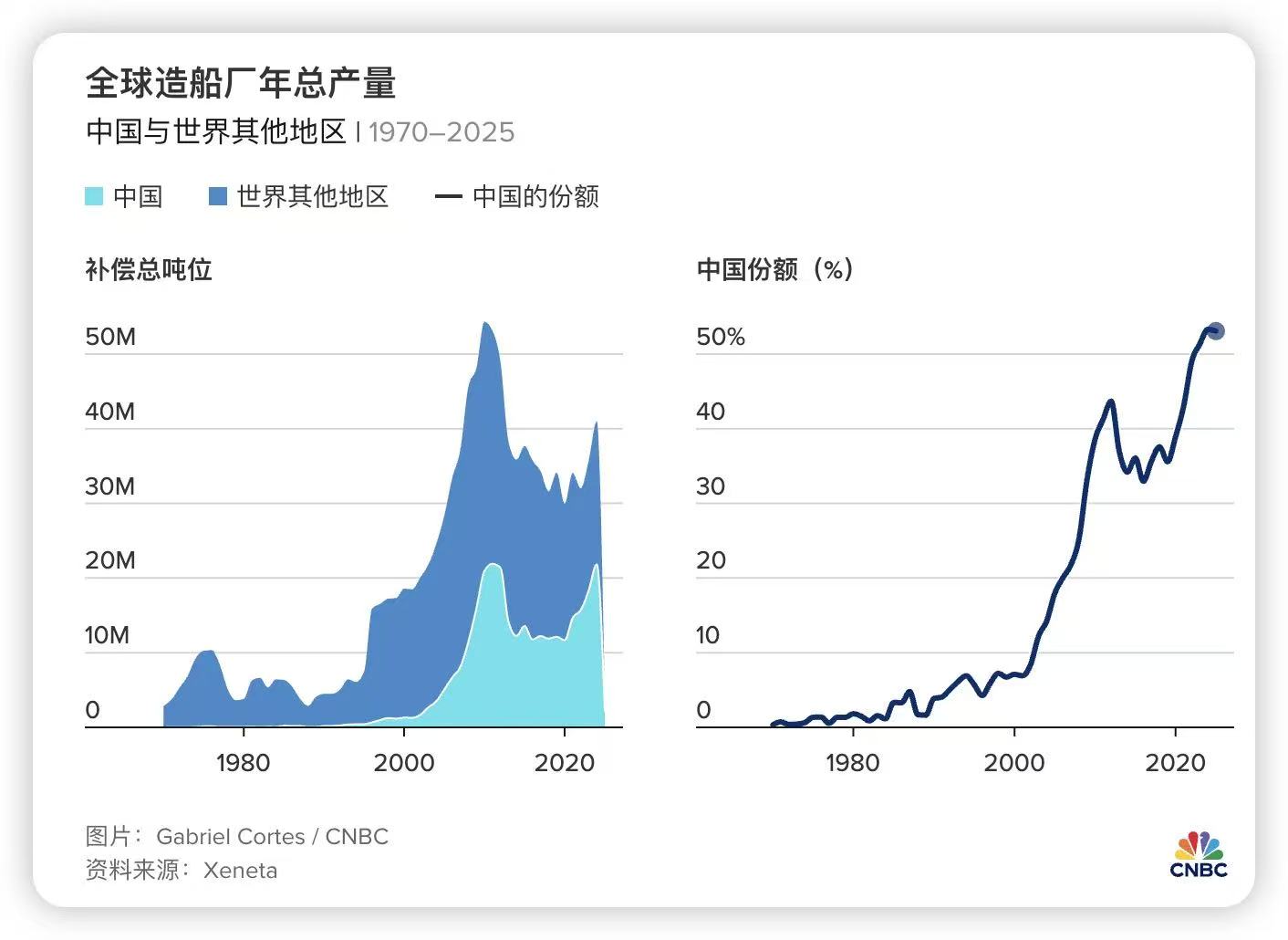

同时,美国本土造船业的复兴并非一蹴而就。尽管政府通过政策倾斜来鼓励国内造船业的发展,但与中国每年生产1700多艘船只的产量相比,美国的年产量仅为五艘。如何缩小这一差距,提升本土造船业的技术水平和生产效率,依旧是摆在美国政府和产业界面前的巨大挑战。

在漫航观察网(MNavigation)看来,美国政府看似放宽对中国制造船只的港口费用政策,是在全球航运行业压力面前的一次妥协。但实则针对中国的主题并没有放松,并且更严更精准了!这一政策的背后,更多的是美国在全球航运市场中的战略布局。可以预见的是,中国船东及中国运营商在未来的生存的道路上,将不得不面临更多的不确定性和竞争压力。

可畅读全文

- 联系人:Roy Ma

- 电话:1872 1991 321

- 邮箱:info@mnavigation.com.cn